Faire Lien: Robert Sapolsky et l’illusion du libre arbitre

Et si le libre arbitre n’existait pas ? Et si c’était une illusion ? C’est la question que s’est posée Robert Sapolsky, neurobiologiste américain, qui affirme après quarante ans de recherche : « Le libre arbitre n’existe pas. » Dans cet épisode du podcast « Faire Lien », nous explorons, superficiellement, sa pensée. A écouter ci-dessous

Design by fabien.salliou

Le libre arbitre : une illusion rassurante

« Les hommes se croient libres parce qu’ils ont conscience de leurs actions, mais ignorent les causes qui les déterminent. » Spinoza

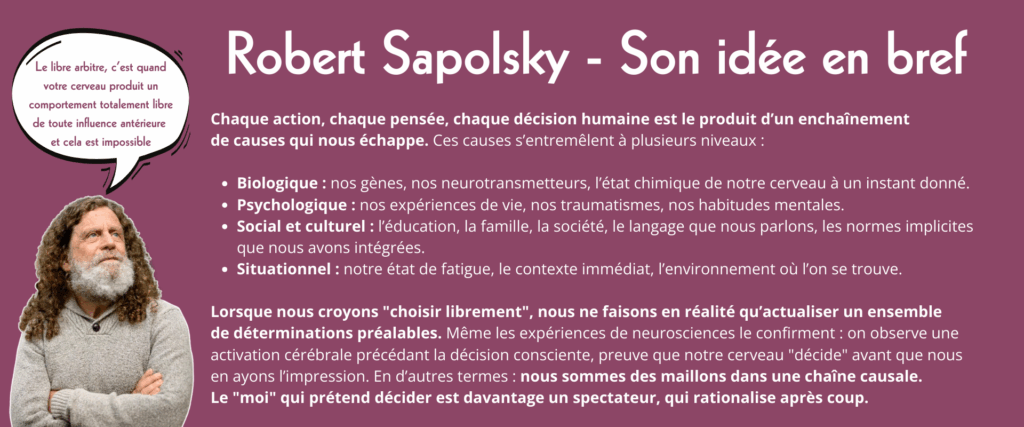

Sommes-nous réellement libres ? Libres de dire oui ou non, de choisir notre chemin, de décider de nos vies. Etre libre, c’est une idée réconfortante (et contrôlante ?) qui fonde notre manière de voir le monde. Pour Robert Sapolsky, cette liberté n’est cependant qu’une douce illusion. Chaque décision que nous croyons prendre est en réalité le produit d’une chaîne de causes : nos gènes, nos hormones, notre enfance, notre culture, notre état émotionnel du moment.

Un fait troublant : notre cerveau « décide » une fraction de seconde avant que nous ayons conscience de vouloir agir. Le « moi qui choisit » n’est qu’un spectateur, qui raconte après coup une histoire déjà jouée.

brefHeader

Une nuance: une marge de manoeuvre possible

De son côté, le neuroscientifique Albert Moukheiber adopte une position plus nuancée que celle de Robert Sapolsky. S’il reconnaît que nombre de nos décisions sont façonnées par des biais cognitifs, des émotions ou des conditionnements, il refuse pour autant l’idée d’un déterminisme total. Pour lui, il existe une marge de manœuvre, rendue possible par notre conscience réflexive : la capacité de douter, de nous questionner et de nous corriger. Cette liberté n’est jamais absolue, mais elle peut être élargie. C’est précisément le rôle de l’éducation à l’esprit critique : apprendre à repérer nos biais, à mettre à distance nos automatismes, et ainsi à agir avec davantage de lucidité dans nos choix.

Mérite et responsabilité : un récit à revisiter

Si nous n’avons pas vraiment choisi, que deviennent alors le mérite et la responsabilité ? Celui qui réussit n’a pas « mérité » seul ses talents. Il a bénéficié de conditions favorables. Celui qui échoue n’a pas « raté » par faiblesse : il a simplement reçu d’autres cartes dans le grand jeu de la vie. Et face à soi-même, nos erreurs, nos découragements, nos colères, etc. peut-être ne sont-ils pas des fautes personnelles, mais le résultat de causes qui nous dépassent.

Attention au vertige du déterminisme

Bien sûr, cette idée peut donner le vertige. Si tout est déterminé, à quoi bon agir ? Sapolsky répond : nos actions sont elles aussi des causes. Créer, enseigner, aimer, partager, militer, etc. tout cela influence le futur. Nous ne sommes peut-être pas libres au sens absolu, mais nous restons des maillons essentiels dans le tissu des événements.

Une invitation à la compassion

Cette vision ouvre un espace de compréhension et de bienveillance. Si personne ne choisit vraiment qui il est, alors peut-être pouvons-nous juger moins, et comprendre davantage. Regarder nos proches, nos collègues, nos enfants (et nous-mêmes) avec un peu plus de compassion. Ce n’est pas excuser. Ce n’est pas relativiser. C’est reconnaître que nous sommes tous les produits d’histoires invisibles, de causes multiples, de mondes intérieurs que nous n’avons pas choisis.

A lire: « Robert Sapolsky, Déterminisme: une science de la vie sans libre arbitre, Arpa, 581 pages, juin 2025